監(jiān)管規(guī)范對“專業(yè)投資者”做了定義,同時滿足一定資產條件和專業(yè)條件的自然人屬專業(yè)投資者,募集機構可對其實行差別適當性義務[1]。《九民紀要》第78條規(guī)定即便賣方機構違反了適當性義務,但是基于投資人的專業(yè)性,適當性義務的違反并未影響投資人自主決定的,賣方機構可以豁免責任。(本文將具有《九民紀要》第78條“既往投資經驗”“受教育程度”等特殊性的投資者稱為“專業(yè)性投資者”,以避免與“專業(yè)投資者”混淆。)

如果說《九民紀要》有關適當性義務的要求與違反該義務的責任是給予投資人的“矛”,那《九民紀要》第78條有關賣方機構對“專業(yè)性投資者”可免于承擔違反適當性義務的責任,就是給予賣方機構的“盾”。對于“專業(yè)性投資者”的判斷,本文認為,司法實踐具有一定的自由裁量權,但更傾向于持謙抑態(tài)度。

一

《九民紀要》給賣方機構的“盾”——賣方機構對“專業(yè)性投資者”可免于承擔違反適當性義務的責任

1、《九民紀要》第78條:投資人是“專業(yè)性投資人”的,即便賣方機構違反適當性義務的,投資人仍要“風險自負”

根據(jù)《九民紀要》第78條“免責事由”的規(guī)定:“賣方機構能夠舉證證明根據(jù)金融消費者的既往投資經驗、受教育程度等事實,適當性義務的違反并未影響金融消費者作出自主決定的,對其關于應當由金融消費者自負投資風險的抗辯理由,人民法院依法予以支持。”

本條規(guī)定的意思是,相較于金融消費者,如果投資者是具有特殊性的“專業(yè)性投資者”(該類特殊性包括既往投資經驗、受教育程度以及《九民紀要理解與適用》中的所列舉的身份、性質、財產狀況、專業(yè)知識等),即便賣方機構違反投資者適當性義務,此時投資者仍要自擔投資風險。

對于舉證責任來說,《九民紀要》將“專業(yè)性投資者”的舉證責任以及適當性義務的違反并未影響投資者自主決定的舉證責任分配給賣方機構。這也是賣方機構銷售產品時須收集了解投資者的信息以盡到“了解客戶”義務的要求。

2、賣方機構對于“專業(yè)性投資者”可免于承擔違反適當性義務責任的法理基礎

在面對具有較高專業(yè)性和復雜性的金融產品時,基于信息不對稱等原因,一般的金融消費者無法認識到真正的風險,而賣方機構具有逐利性,常常將不適合的產品賣給金融消費者,導致將不適合的金融消費者引入金融市場。

將投資者適當性義務賦予賣方機構的目的,正是保護金融消費者在充分了解產品風險的情況下作出自主決定,以實現(xiàn)契約正義。

但是對于“專業(yè)性投資者”來說,即便賣方機構有違適當性義務,但此時賣方機構與“專業(yè)性投資者”并非處于信息不對稱的狀態(tài),賣方機構的過錯并不會影響該類投資者的自主決定,該類投資者憑借專業(yè)知識也可以知曉投資風險,自然不會存在將不適合的金融消費者引入金融市場或者有違契約正義的問題。即然投資決定是“專業(yè)性投資者”自主作出的,其即需要自行承擔投資風險,而不能在產品虧損時通過訴訟的方式將投資風險轉嫁給賣方機構。

二

“專業(yè)性投資者”之司法觀察

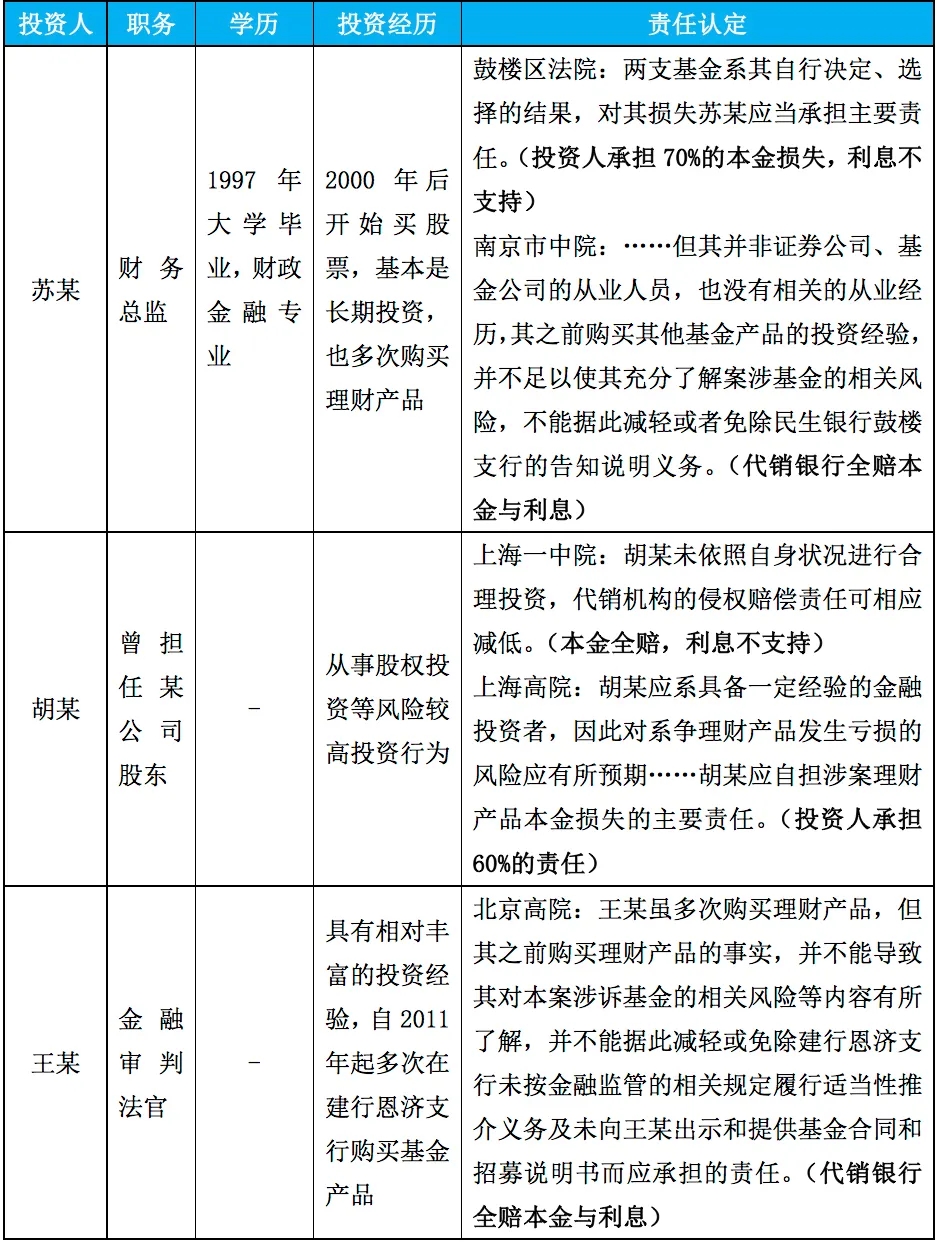

蘇某與民生銀行南京鼓樓支行金融委托理財合同糾紛

在(2019)蘇0106民初4842號案例中,投資人蘇某在庭審中陳述“其于1997年大學畢業(yè),專業(yè)為財政金融,此后一直從事財務工作,目前是一家公司的財務總監(jiān);蘇某從2000年后開始買股票,基本是長期投資,也多次購買理財產品。”

南京市鼓樓區(qū)法院認為:

蘇某系完全民事行為能力人,具有較高的文化知識水平,其作為大額資金的控制者,多次進行理財投資,具有一定的投資理財經驗,購買案涉的兩支基金系其自行決定、選擇的結果,對其損失蘇某應當承擔主要責任。民生銀行鼓樓支行在向客戶推介理財產品時未適當履行風險揭示義務,民生銀行鼓樓支行的行為對蘇某決定購買案涉兩支基金產品產生了一定的影響,故民生銀行鼓樓支行應當對蘇某的損失承擔次要責任。

對于蘇某主張的損失,衡量雙方的過錯,南京市鼓樓區(qū)法院酌定民生銀行鼓樓支行對蘇某的損失承擔30%的責任,即206505元。關于蘇某主張的利息損失,不符合法律規(guī)定,南京市鼓樓區(qū)法院不予支持。

該案二審南京市中級法院((2019)蘇01民終7576號)則作出不同的認定:

雖然蘇某系金融專業(yè)大學畢業(yè),目前擔任一家公司的財務總監(jiān),也購買過基金產品,但其并非證券公司、基金公司的從業(yè)人員,也沒有相關的從業(yè)經歷,其之前購買其他基金產品的投資經驗,并不足以使其充分了解案涉基金的相關風險,不能據(jù)此減輕或者免除民生銀行鼓樓支行的告知說明義務。民生銀行鼓樓支行未能舉證證明適當性義務的違反沒有影響蘇某作出購買案涉基金的自主決定,其應當對蘇某的全部損失承擔賠償責任。據(jù)此,民生銀行鼓樓支行應當賠償蘇某本金損失688350.07元及自蘇某起訴之日即2019年4月9日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類存款基準利率計算的利息損失。一審判決關于賠償責任的認定不妥,本院予以糾正。

胡某與甲銀行、乙基金公司財產損害賠償糾紛

雖然該案再審裁判文書并未公開,但在相關報道中,上海高院裁判理由認為:

從胡某的投資經驗來看,在購買本案系爭理財產品之前,其曾經購買與本案系爭理財產品風險等級相當?shù)睦碡敭a品,并獲得盈利,結合胡某曾擔任某公司股東及之后從事股權投資等風險較高投資行為等情形綜合考量,胡某應系具備一定經驗的金融投資者,因此對系爭理財產品發(fā)生虧損的風險應有所預期。在胡某書面承諾愿意自擔風險,在無證據(jù)證明甲銀行存在主動推介行為的情況下,按照“賣者盡責、買者自負”原則,胡某應自擔涉案理財產品本金損失的主要責任。

王某與中國建設銀行北京恩濟支行財產損害賠償糾紛

建行恩濟支行不服一審北京海淀區(qū)法院全賠的判決,提起上訴并指出:

王某作為金融案件審判領域的專家,有高于社會普通人的金融投資專業(yè)知識,具有相對豐富的投資經驗,且自2011年起多次在建行恩濟支行購買基金產品,存在主動要求購買涉訴基金的現(xiàn)實可能,一審法院在無法確定涉訴基金系王某主動要求購買還是建行恩濟支行主動推介的情況下,僅憑王某一方的說辭即認定基金系建行恩濟支行主動向王某推介,缺乏事實依據(jù)。

王某則辯稱:

建行恩濟支行混淆了法律專業(yè)知識與證券投資專業(yè)知識的界限,王某作為金融審判人員,也許具有較高的法律知識,對法律風險有較高認識,但并不代表其對證券投資具有高于常人的認知。雖然王某自2011年起有多次購買基金的行為,但并不意味著王某就有證券投資的經驗。

對于投資人身份的特殊性,北京市一中院在本案二審中((2018)京01民終8761號)并未進行直接回應,而是從證據(jù)角度否定代銷銀行的觀點。

北京高院在本案再審中((2019)京民申3178號)僅對其投資經歷進行分析,并未對投資人金融審判法官的特殊身份是否可以減輕或者免除代銷銀行違反適當性義務的責任進行評述,其認為:

關于建行恩濟支行主張王某多次購買理財產品,有足夠投資經驗一節(jié),王某雖多次購買理財產品,但其之前購買理財產品的事實,并不能導致其對本案涉訴基金的相關風險等內容有所了解,并不能據(jù)此減輕或免除建行恩濟支行未按金融監(jiān)管的相關規(guī)定履行適當性推介義務及未向王某出示和提供基金合同和招募說明書而應承擔的責任。

1、3個案例中2個被改判過,該2個案例分別得過獎

在蘇某案中,南京市鼓樓區(qū)法院結合學歷背景、財產狀況、投資經歷等認定投資人系“專業(yè)性投資者”,并據(jù)此將投資損失的70%分配給投資人承擔。二審南京市中院則作出不同的認定,其認為雖然該投資人具有這些背景,但并非證券公司、基金公司從業(yè)人員,也沒有從業(yè)經歷,購買其他基金的投資經驗也與案涉基金不相同,適當性義務的違反影響了投資人的自主決定,據(jù)此將全部投資損失都分配給代銷銀行承擔。

南京市中院有關本案的案例分析獲得全國法院系統(tǒng)2020年度優(yōu)秀案例分析評選優(yōu)秀獎。

在胡某案中,二審上海市一中院認為投資人對自身的財務狀況、投資能力及風險承受能力應有相應的認識,但投資人未依照自身狀況進行合理投資,具有相應過錯,并據(jù)此駁回投資人有關支付利息的訴請,而對于投資本金損失則全部分配給代銷銀行。再審上海市高院則作出不同認定,該院結合投資經歷、擔任職務等,將投資損失的60%分配給投資人承擔。

“胡某訴甲銀行、乙基金公司財產損害賠償糾紛”被評為“2019年度上海法院金融商事審判十大案例”。

江蘇與上海地區(qū)經濟水平較為發(fā)達,是資管糾紛的多發(fā)地,再結合蘇某案及胡某案都獲得相關獎項,可以認為該兩個案例具有一定的典型性。至于經過北京三級法院審理的王某案,其更為受到社會的普遍關注。該案也具有典型性。

2、司法實踐對于“專業(yè)性投資者”的認定

從前述三個案例可以總結出,司法實踐中考量投資人是否為“專業(yè)性投資者”的因素包括:投資人的從業(yè)經歷/職務、投資經歷、學歷背景、財產狀況等。

1.各構成要素的判斷標準

對于“從業(yè)經歷/職務”來說,蘇某案中,南京中院認為財務總監(jiān)的職務不是“專業(yè)性投資者”的構成要素;胡某案中,上海高院認為擔任某公司股東是“專業(yè)性投資者”的構成要素;王某案中,北京高院未采納代銷銀行有關投資人作為金融審判法官是“專業(yè)性投資者”的主張。

筆者了解到,胡某在購買理財產品前,其身份系某新三板上市公司企業(yè)股東,購買理財產品后,其身份系投資管理合伙企業(yè)股東(股權投資),既然如此,其當然是“專業(yè)性投資者”。對于財務總監(jiān)的職務來說,其工作內容與基金投資可能存在一定的差別。至于作為金融審判法官的王某,其辯稱法律專業(yè)知識與投資專業(yè)知識并不相同,結合其風險測評顯示風險承受能力較弱,法院可能綜合判斷其非“專業(yè)性投資者”。

對于“投資經歷”來說,蘇某案中,投資人陳述“從2000年后開始買股票,基本是長期投資,也多次購買理財產品。”對此,鼓樓區(qū)法院認為該投資經歷是“專業(yè)性投資者”的構成要素,而二審南京市中院持相反態(tài)度,理由是以前購買的理財產品是其他基金產品,與本案產品并不同;胡某案中,上海高院認為投資人購買過與本案產品風險等級相當?shù)漠a品,且從事股權投資等風險較高的投資,屬“專業(yè)性投資者”;王某案中,對于代銷銀行有關投資人“自2011年起多次在建行恩濟支行購買基金產品”的主張,北京高院認為購買過理財產品的事實并不能導致對案涉基金的風險有所了解。

對于“投資經歷”的判斷,似乎可以總結出,南京中院以及北京法院持“產品種類相同”的判斷標準,而上海法院持“產品風險等級相當”的判斷標準。

對于“學歷背景”來說,蘇某案中,鼓樓法院的表述是“具有較高的文化知識水平”,并將其作為“專業(yè)投資者”的判斷要素;南京中院則持相反態(tài)度。蘇某雖系金融專業(yè)大學畢業(yè),筆者猜測可能因為其是“財政金融”專業(yè),并不涉及投資類的專業(yè)學科。

對于“學歷背景”的判斷,似乎可以總結出,鼓樓法院采“高等教育”判斷標準,而南京中院采“專業(yè)教育”判斷標準。

2.各構成要素的作用力大小排序

將各種影響“專業(yè)性投資者”的判斷因素割裂開來分析有利于了解各個因素對構成“專業(yè)性投資者”的作用大小。但實踐中,法官判斷是否屬“專業(yè)性投資者”可能是一個綜合判斷的過程,對各種因素進行衡量并在內心形成一種確信。

而如果要對構成“專業(yè)性投資者”因素的作用力大小進行排序的話,在胡某案中,胡某作為新三板上市公司股東、投資管理合伙企業(yè)股東(股權投資)等,上海高院將胡某對投資損失從承擔利息損失改判為承擔60%的損失;在蘇某案中,南京市中院認為其雖目前擔任財務總監(jiān),但其并非證券公司、基金公司的從業(yè)人員,也沒有相關的從業(yè)經歷等,將蘇某對投資損失從承擔70%的本金損失及利息損失改判為不承擔任何損失。以上兩點似乎可見“從業(yè)經歷/職務”對構成“專業(yè)性投資者”有第一重要性的作用。

“投資經歷”顯然也有著重要性的作用,但可能不及“從業(yè)經歷/職務”。從常理來說,如果投資人的職務是從事投資的,一般情況下,其當然是“專業(yè)性投資者”,而“投資經歷”可能還涉及投資標的種類、投資大環(huán)境等要素。并且,有司法實踐(前述案例南京中院以及北京法院)對于“投資經歷”持“產品種類相同”的判斷標準,具有一定的謙抑性。

對于“學歷背景”“財產狀況”來說,其作用力可能不及“從業(yè)經歷/職務”與“投資經歷”,對于“學歷背景”,司法實踐持“高等教育”還是“專業(yè)教育”態(tài)度不一,而對于“財產狀況”,其和投資能力也不必然具有因果關系。

由此,構成“專業(yè)性投資者”因素的作用力大小可以排序為:從業(yè)經歷/職務>投資經歷>學歷背景/財產狀況。

3.自由裁量權與謙抑態(tài)度

從前述三個案例中兩個被改判過,且改判原因都與投資人的專業(yè)性有直接關系可以看出,司法實踐中,法院判斷投資人是否屬“專業(yè)性投資者”具有一定的自由裁量權。

三個案例中,只有上海高院改判認為投資人屬“專業(yè)性投資者”并判賠60%的責任;南京中院改判投資人屬“非專業(yè)投資者”,即便該投資者“金融專業(yè)大學畢業(yè),具有較高的文化知識水平,作為大額資金的控制者,多次進行理財投資”;北京法院王某案則更為特殊,王某為金融審判法官,但北京三級法院都未認定王某屬“專業(yè)投資者”。在強調保護金融消費者的大背景下,我們似乎可以得出,法院對認定金融消費者為“專業(yè)性投資者”以減少甚至免除賣方機構未盡適當性義務的責任持謙抑態(tài)度。

三

啟示

《九民紀要》第78條列舉判斷“專業(yè)性投資者”的因素如“既往投資經驗”“受教育程度”等,司法實踐對于該類因素的判斷標準存在不同的理解,也可見因判斷標準不同而改判的案例,不利于司法的安定性。因此,有必要對該條“既往投資經驗”“受教育程度”等因素的具體判斷標準進行明確。

雖然《九民紀要》第78條確定了賣方機構對于“專業(yè)性投資者”可免于承擔違反適當性義務責任的原則,但同時也將“專業(yè)性投資者”的舉證責任賦予賣方機構。賣方機構在銷售過程中如果沒有調查清楚投資人的信息,后期訴訟的時候再去尋找可能更為困難。

注釋:

[1] 《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》第六條【指導原則】

(六)差異性原則。基金募集機構應當對投資者進行分類管理,對普通投資者和專業(yè)投資者實施差別適當性管理,履行差別適當性義務。